有機野菜を食べたくなる、ミミズコンポストも欲しくなる!

「ヒトの消化管をひっくり返すと植物の根と同じ働き」というのは第13章のタイトルです。これだけ読んでもピンと来ないかもしれませんが、読み進めるにつれて「ああそういうことか!」と膝を叩きたくなると思います。一言で言えば、本書はヒトの消化管(医療・健康)と植物の根(農業・栄養)をめぐる知的ワンダーランドなのです。

*

『土と内臓 ― 微生物がつくる世界』(以下、『土と内臓』)は、土壌や食に関心のある者として、ずっと気になっていました。実は数年前に手に取って読みかけたのに読み進められず頓挫。ところが昨年(2024年)同じ著者夫妻による最新作『土と脂 ― 微生物が回すフードシステム』が出てしまいました! うう、こっちも気になる~!

さあ、どっちから読もう?

迷ったものの、ベストセラーとして今なお売れ続けている前著をまず読んで、それから最新作に進む決意をしました。前著は392ページ、最新作は416ページと半端ないボリュームなので、我ながら無謀だと思いつつ。お急ぎの方は最新作から読むのがよいと思います。

ただし、『土と内臓』の第1章「庭から見えた、生命の車輪を回す小宇宙」は読んでおくとよいと思います。ここに記されるデイビッドとアンの作者夫妻の実体験こそが、この本で(恐らく最新作でも)展開される壮大な物語の始まりだからです。

*

第1章は、夫妻が新居を手に入れ、庭づくりのために意気揚々とスコップを入れる場面から始まります。スコップはすぐにコンクリートのように硬い層に弾き返されてしまいます。庭の土は植物を育てるには不向きな土地だったのです。よりによって地質学者と生物学者というその道の専門家の夫妻が、自分が住む土地の土壌を調べることもせずに家を購入してしまったという屈辱にまみれる場面です。

土壌づくりに取り憑かれた女性が庭の土壌を素晴らしい状態に生まれ変わらせるまでの5年間を、困惑する夫が描く面白いエッセイのようにして本書はスタートします。それでは新鮮で栄養価の高い野菜を育てるよい土壌とはどういうものなのか? 興味が湧いたところで先に進みます。

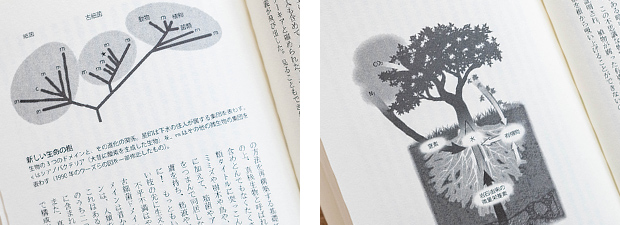

第2章から第6章にかけて、微生物が高層大気から胃の中までいたるところに存在すること、生物の分類に関する定説が大きく変わった歴史、土の中の微生物について、化学肥料の登場と農業の変化、植物と菌類のコミュニケーションなどなど、興味深いサイエンス読み物が展開され、土壌の重要性がくっきり見えてきます。

そして迎える第7章「ヒトの大腸──微生物と免疫系の中心地」。語り手はアンに代わり、ある大きな出来事がきっかけで、彼女が食事を徹底的に見直すことになった経緯が語られます。こうして「土壌と植物」の物語が、「ヒトと大腸」の物語へと展開していきます。一体アンに何が起こったのか? それは読んでのお楽しみ、です。

*

ボリューム満点の本なので、内容についてとうてい書ききれませんが、ごくかいつまんで紹介します。

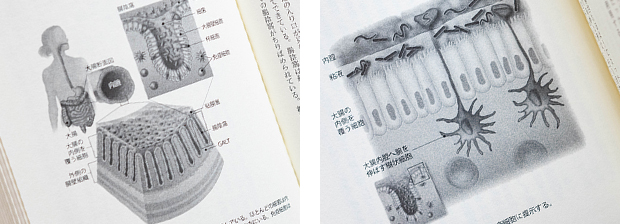

『土と内臓』では、植物の根の周りの菌根ネットワークや、ヒトの大腸の中での細菌と大腸細胞が助け合うネットワークについて、その有用な働きを解説します。そしてその2つがそっくり重なるものとして描き出されます。それぞれの働きによって、穀物や野菜は病気をしりぞけミネラルに富んだ作物を実らせ、人間もまた微量のミネラルなど必要な栄養を取り入れることができます。

ところが人類は、その大事な役割を持つ細菌を死滅させるようなことをやってきてしまったようなのです。そのため食品中のミネラル量は19世紀から21世紀にかけて著しく減少し、また我々の体の中でも有用な腸内細菌叢が激減してしまいます。その結果、さまざまな病気や体調不良が起きている可能性が指摘されます。

どうすれば解決するのでしょう? 明確な答えがあるわけではありませんが、本書を読めばこんなことが見えてきます。例えば家庭菜園でミミズコンポストを導入すること。そうやってできた土壌で野菜を育てること。植物と微生物の持ちつ持たれつの関係で育った有機野菜を食べること。大腸まで必要な栄養を届け、不必要なものを届けないように食事に気を使うこと。

「有機野菜なんて、良さそうなイメージだけだろう」と思っている人は、p292から始まる「減った栄養素」の項を読むといいと思います。有機野菜と化学肥料で育った野菜では微量栄養素の含有量に大きな差があるのです。微量栄養素の欠乏は健康状態にも影響しますが、よい土壌で育った有機野菜ならば必要な量をとることができます。有機野菜を積極的に食べたくなるかもしれません。

*

原題は“The Hidden Half of Nature”(隠された自然の半分)。普通にしていれば目に見えない世界、つまり土の下やヒトのからだの中など視界に入らない世界という意味であり、もう一つはあまりにも小さくて見ることができない微生物の世界という意味でもあります。このダブルミーニング、うまいなあと感心します。ぼくらは自分に見えない世界のことをまだまだ知らない。「見えない」からといって「存在しない」わけではない。大切なことを見落とさないために「見えない世界」を意識する。これからの時代、これこそ肝心なのかもしれません。

(編集部:たかしな)

はじめに――農地と土壌と私たちのからだに棲む微生物への無差別攻撃の正当性が疑われている

第1章 庭から見えた、生命の車輪を回す小宇宙

死んだ土

堆肥を集める

夢にみた庭づくり

夏の日照りと冬の大雨

スターバックスのコーヒーかすと動物園の糞

手品のように消える有機物

花開く土壌生物の世界

5年間でできた沃野

庭から見えた「自然の隠れた半分」旅する胞子

第2章 高層大気から胃の中まで どこにでもいる微生物

どこにでもいる微生物

生き続ける原始生物

遺伝子の水平伝播もしくはセックスによらない遺伝的乱交

牛力発電度

第3章 生命の探究―生物のほとんどは微生物

自然の名前――リンネの分類法

ちっぽけな動物たち――顕微鏡の発見

発酵する才能――パスツールが開いた扉

生命の木を揺さぶる手――ウーズの発見

ウイルスの分類

第4章 協力しあう微生物――なぜ「種」という概念が疑わしくなるのか

微生物の共生

細胞の一部でありながら一部ではない――ミトコンドリアと葉緑体

マーギュリスとグールド

シンビオジェネシス――別個の微生物が合体する

生命の組み立て

第5章 土との戦争

氷期のあとで

光合成の発見

最少律

小さな魔法使い

還元の原則――ハーバーボッシュ法とハワードの実践的実験

化学肥料はステロイド剤

触媒としての微生物

「農業聖典」とアジアの小規模農業

土壌の肥沃度についてのパラダイムシフト

第二次大戦と化学肥料工場

第6章 地下の協力者の複雑なはたらき

土中の犬といそがしい細菌

太古のルーツ

根圏と微生物

食べ物の力

植物と根圏微生物の多彩な相互作用

菌類を呼ぶ――植物と菌類のコミュニケーション

沈黙のパートナー――土壌生態学が解明する地下の共生・共進化

第7章 ヒトの大腸――微生物と免疫系の中心地

がんが見つかる

手術後に考えたこと――がんと食生活

サケの遡上と川の環境

コーヒーとスコーンの朝食

がん予防の食事――ハイジの皿

美食の海で溺れる

食事をラディカルに見直す

食べる薬を栽培する菜園

ヒトマイクロバイオーム・プロジェクト

人体の中の微生物

大腸はなぜ免疫系の中心なのか

第8章 体内の自然

減った病気と増えた病気

免疫の二面性

過ぎたるはなお

二つの免疫

恐れ知らずの探検家

抗原という言語

炎症のバランス

微生物の協力者

共生生物の種

バクテロイデス・フラギリスの奇妙な事例

ちょうどよい炎症

太古からの味方

第9章 見えない敵――細菌、ウイルス、原生生物と伝染病然

ポリオ

天然痘

センメルワイス反射

第10章 反目する救世主――コッホとパスツール

シルクとパスツール

顕微鏡とコッホ

細菌の分離

細菌論のルーツ――培養できる微生物に限定される

奇跡の薬

奇跡の値段

第11章 大腸の微生物相を変える実験

内側からの毒――腸内微生物と肥満

脂肪の二つの役割

腸内細菌相の移植

消化経路――胃・小腸・大腸の役割

ゴミを黄金に――大腸での発酵細菌の活躍

第12章 体内の庭

プレバイオティクス

婦人科医療と細菌のはたらき

糞便微生物移植の効果

穀物の問題――完全だった栄養パッケージをばらばらにする

内なる雑食動物躍

食生活を変えて腸内の微生物ガーデニングを意識する

第13章 ヒトの消化管をひっくり返すと植物の根と同じ働き

自然の預言者

減った栄養素

諸刃の遺産

ミクロの肥料

見えない境界線――根と大腸は同じはたらき

第14章 土壌の健康と人間の健康――おわりにかえて

謝辞

訳者あとがき

キーワード解説

原註

参考文献

索引