日本古来の土地の神々に出会うためのガイドブック

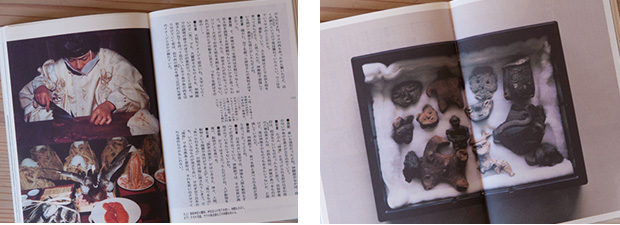

秩父・青梅ではオオカミが神様として祀られていて、太地浦ではクジラが神様であると同時に漁の獲物でもある。北上山地にはシシという名の、獣と鳥と魚のキメラのような架空の生き物を模した「シシ踊り」という祭りが行われており、諏訪には記紀の神々以前のヘビの姿をした神がいる。

諏訪のミシャグジ神は神話の中では出雲で敗れて這々の体で逃げてきた神を祀っているというから面白い。同様に、鹿島のアテルイや、日向の山幸彦など敗れた者が神として祀られているのは他にも見られる。勝者と敗者、食う者と食われる者が同じ扱いとなるというのは、日本人の精神の奥深くで、実は共有されている感覚かもしれない。

なんて壮大なことをついつい夢想してしまったり、「神々の多様性」なんてことばを思い浮かべたりしてしまうほど、読み進めるほどに刺激的な写真やフレーズがポンポン飛び出してくる。実に多種多様な神々がいる国なんだと再確認するだけでも面白い。

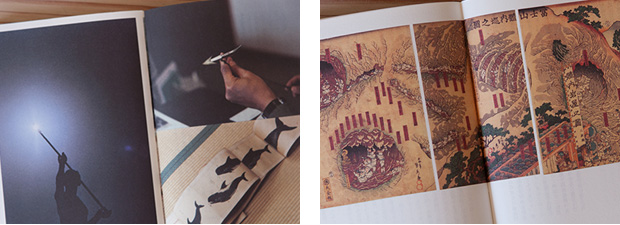

人類学者の石倉氏と、写真家の田附氏の二人が一緒に各地を旅してまわり、祭りを取材し、対談と写真を掲載した雑誌の連載に、石倉氏が人類学的な論考を加えた、ちょっと不思議なつくりの本(最初のうち、読み進めるのにちょっと苦労した)。けれどいったんペースをがつかめると、いろいろな意味で旅心を誘われる。

神話や宗教に興味がある人なら関連の本をあさりたくなるかもしれない。フットワークの軽い人ならきっと片っ端から巡ってみたくなることだろう。何も遠くに足を運ぶまでもない。地元にはどんな神様がいるのか、調べたり、足を運んだりするのもいい。

タイトルに「野生」とあるように、ここに出てくる風習や神々は、日本古来の、土着の、千年単位のものばかり。百年単位の伝統などその前では青二才に見えてしまう。そんな神々の姿を、あるいは日本人の精神のルーツに触れるため、身近な森を訪ねてみたくなった。

(編集部:たかしな)