節目の10年目となった、森を祝う「みんなの夏至祭」2025。

会場やオンラインで参加してくださった皆さま、そして、これまで関わってくださった皆さま、本当にありがとうございました!

運営側の諸事情があり、今年はギリギリまで開催を迷っておりましたが、コロナ禍のときのように少人数でも祝おうと決めました。10年を振り返りながら、太陽と森を祝うことができ大変嬉しく思っています。

森を祝う「みんなの夏至祭」とは?

年に一度の夏至の季節に、中山間地域と街をつなぎ、森と森に関わる人びとへの感謝を伝える「お祭り」をしたい。都市化されてしまった私たちの五感を「森」へ向けて開放し、同じ想いのある人たちをつなぎたい。そう願って毎年開催しているイベントです。

キホンは4つ。

- 森から杉など多様な植物を取り寄せて、室内を森のように飾る

- 森の「葉」を使った「夏至寿し」をいただく

- ロウソクやソーラーランタンを灯す

- そして、みんなで太陽と森を祝う

その他の内容は年によってさまざま。

10年目となる今回の様子を写真や動画とともにレポートします。

第1部 夏至飾りのワークショップ

今年も、岐阜県養老郡の高林からやってきた、森の植物で室内を飾り付けました。夏至祭ではお馴染みの、スギ、ヒノキ、コアジサイ、キツネノシッポ(ヒカゲノカズラ)との再会を喜びながら、ワイヤーやバンドを使って一つ一つ繋げていきます。

葉や枝の流れをじっくりと見て、その場で相談しながら、だんだんと「夏至飾り」ができあがっていく様子は、何度やってもわくわくします。オンライン参加の方も同じ空間にいる気分を味わってくださったようでした。

今年は、ゼンマイやカニクサなど多種多様な「シダ植物」も仲間入り。葉の違いを観察するのも楽しく、昨年も活躍したシロモジやイロハモミジも、祭壇に彩りを添えてくれました。

その後は、押し花や立体のドライフラワーづくりへ。陽が落ちかけてやわらかな光の中、植物と戯れるひとときに。

第2部 夏至祭の始まり

10年目の夏至祭にかんぱい〜!という掛け声で始まった、森を祝う「みんなの夏至祭」2025 の第2部。

みんなの夏至祭に欠かせない「夏至寿し」は、岐阜などの郷土食で、この時期に食べられる朴葉寿司。会場に杉や朴葉を送ってくださる、杉玉の高林代表・熊崎さんのお母さまに教わったレシピを参考にしたものです。今年は、押し寿司バージョンもつくりました。

桜新町の街の木からつくったカッティングボードの上に、私の森.jp編集部の手料理が並び、参加者の皆さんからも、美味しい差し入れをいただいて、彩り豊かな夏至祭パーティに。

ベランダの里山ユニットで育った「ツワブキ」の佃煮や、色鮮やかな「赤紫蘇」のお手製ジュース。2018年の夏至祭で合羽坂テラスのお庭からお裾分けいただいた枇杷の実、その種から育った葉っぱで「枇杷の葉茶」も作りました。都会の真ん中でも味わえる季節の恵みに感謝です。

夏至祭の10年を振り返って

まずは、2016年から始まった「みんなの夏至祭」の10年を写真で振り返ります。

最初の年は、日本中で植えすぎと言われる杉の魅力を伝える、森に行けない人に森を届ける、という思いを胸に、模索する年でした。装飾は今の形ではなくて、大きな朴葉が飾られていたり。それでも床に敷いたヒノキの葉の上に寝転がる人たちの様子や、山本コヲジさんのクリスタルボウル演奏の美しさに、楽しい手応え感じたものです。

2017年〜2019年は、5✕緑さんにご協力をいただき、曙橋の合羽坂テラスに会場を移して開催しました。素敵な本棚があって「出張木林文庫」が始まったこと、参加者の活動発表があったり、手づくりの和菓子や和ハーブのお茶など、どれも懐かしい場面ばかり。

植物と遊ぶことが上手になり、髪飾りやブローチにアレンジするようになったり、2018年はRARIさんと5✕緑さんの発案で持ち帰れる自分用の「夏至飾り」を作るワークショップも開催しました。そうそう、アニメーション作家・伊藤有壱さんによるモリネズミのキャラクターが生まれたのも2018年のことです。

嬉しいことにその後も仲間も増え、街の木ものづくりネットワークさん、秩父・里山アートピックの皆さん、そして、もりラバー 林業女子会@石川の皆さんによる、同日開催がはじまって、各地と中継したりも。

2018年

2019年

そして、2020年。コロナ禍がはじまり、大人数で集まることができなくなりました。そこで、会場はわずか数名でのオンライン配信。

それぞれのご自宅でも夏至飾りができるよう、高林の熊崎さんに、杉と朴葉を詰めた夏至祭材料セットをご用意いただき、ディスプレイ越しに皆さんの室内を飾る様子を共有するという、新しい楽しみがみつかりました。

2021年には、札幌の山本コヲジさんのクリスタルボウルと高階さんの朗読のセッションに加えて、富山から藤木卓さんの朗読とダンスのセッション、森の氣功もありました。画面越しのパフォーマンスならではの、世界観やその没入感を味わえたことは、想像以上に興奮する時間になりました。

また、オンラインになったことで、国内は、石川、富山、岐阜、高知、徳島、北海道など、海外は、フランスやイタリアなどなど、会場開催だけだったらご一緒できない皆さんとも繋がって、それぞれの森や活動についてお話しいただく機会も。

そして!9年目となる2024年は、目黒の写真スタジオEASEさんに多大な協力を頂いて、久々に大きな会場でのリアル開催になりました。夏至飾りのために、花人・藤木卓さんが富山からお越しくださったし、 金沢の大切な仲間、砂山亜紀子さんからは、美しいアテ材の提供と、能登半島地震の現状と支援についてお話しをいただいたりしました。また、久しぶりに高階さんの朗読と、山本コヲジさんのクリスタルボウルのリアル共演が叶ったのも大きな喜びでした。

2024年

2017年〜「出張木林文庫」

これまでに、エクリの須山さんが選書してくださった「出張木林文庫」のテーマは、「夏至祭」に始まり、「変な実のなる木の話/この木なんの木」「樹上の猫と木登りの本」と続きましたが、2024年は「木と緑のコミック」。いつもながら「読みたくなる」選書で、"これ絶対買う!""私はこれー!"などと語り合う来場者の姿を毎年のように見かけます。

朗読とお手紙

みんなの夏至祭、初回の朗読は、エクリの『樹と言葉』から始まったものでしたが、10年目となる今年、再演のリクエストが集まったのが、2018年に朗読した、『妄想森ツアー』でした。

妄想森ツアーとは、森に行けなくても森を妄想しようという、私の森.jpのSNSで盛り上がった人気企画です。そしてそのお題でショートフィクションを書いてくださったのが、私の森.jpの編集部員であり、ストーリーテラーや劇作家でもある高階經啓さん。法螺貝や天狗が出てくる、真夏の夜の魔法のような不思議な物語です。

急遽、残念ながら再演ではなく当時の映像を視聴するかたちになりましたが、不思議といまこの場で語っているような臨場感があり、ぐっと惹き込まれました。

それから、夏至飾りの仕組みを創ってくれた、富山を拠点に花人・アーティストとして活動をしている藤木卓さんから届いたお手紙を、赤池が代読させていただきました。

藤木さんは、準備段階から関わってくれたひとで、たくさんの思い出を共有しています。

それは丁寧で詩のようなお手紙で、水槽にゆっくりと広がる一雫の絵の具のようでした。

2024年の夏至飾りワークショップ

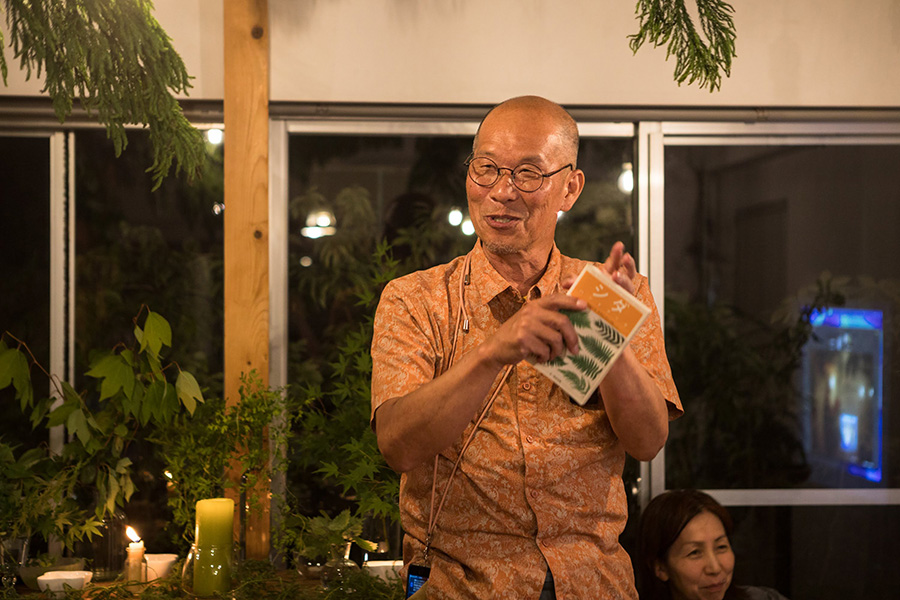

「1人1植物」それぞれが大切に想う植物のおはなし

2023年から始まった、参加者が心に思い浮かぶ植物について話す「1人1植物」のトークリレー。今年はみんなの夏至祭と縁の深い「ホオノキ」の香りや花、人との歴史や不思議な生態のお話しからスタート。

【紹介された植物】

・ホオノキ(朴の木、モクレン科)

・ヤマブドウ(山葡萄、ブドウ科)

・パッションフルーツ(果物時計草、トケイソウ科)

・ハナユズ(花柚子、ミカン科)

・サンショウ(山椒、ミカン科)

・ビワ(枇杷、バラ科)

・アマチャ(甘茶、アジサイ科、ヤマアジサイの甘味変種)

・キイチゴかモミジイチゴ(木苺/黄苺か紅葉苺、バラ科)

・ワタ(和綿、アオイ科)

・ウンベラータ(クワ科、ゴムの木の仲間)

など。

今回は、暮らしの近くで風景や文化・習慣を作る植物たちのお話をたくさん聞くことができました。ECRITの須山夫妻からの、ヤマブドウの絵本をつくってお孫さんへプレゼントしたというエピソードにも感激。

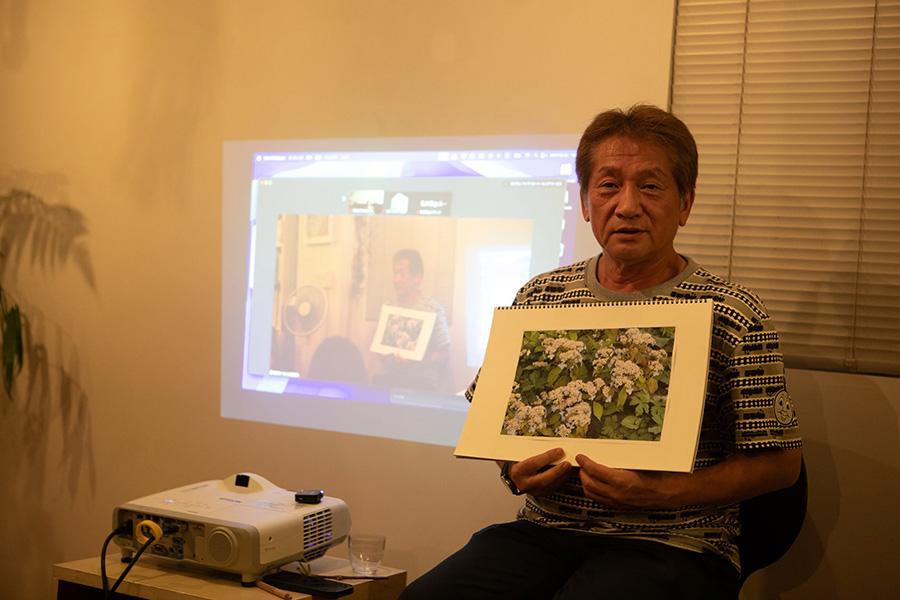

トークリレーの最後は、今年新しく夏至飾りに仲間入りした、シダ植物のお話。種類が本当に多いシダ類、上原健さんが通う横浜市内にある森には、70〜80種類くらいはあるとのこと、そのうち20種程度のシダ植物を連れてきてくれました。

葉の裏と表の質感が似ていて覚えやすい「リョウメン(両面)シダ」、里山でも見られる「アマクサシダ」、若芽は山菜として身近な「ワラビ」「ゼンマイ」。ササのような葉の形をした「イワガネソウ(イワガネゼンマイかも)」など。

シダ植物は、葉の切れ込みの深さや形、葉の裏の胞子にカバーが付いてるか、生えてる環境など...、見分けるポイントが沢山あることも教えていただきました。山や公園の道の両脇には、季節を問わず、いつも足元にいつもいるので覚えていきたいですね。

夏至祭の思い出

宴の最後はオープンマイク。会場にいた全員にマイクが周り、トークリレーは色とりどり、それぞれの10年に思いを馳せます。

- 森と一番縁遠い女性に森を好きになってもらい林業を応援したいという思いがある。2019年の夏至に同時開催をしたこと、その少し前の木育・森育楽会の時、会議室(!)を森にしたことも良い思い出。 森に行けなくても、森を感じ、感謝する気持ちを持ってもらう、本当に良い取り組みだと感じている。(砂山亜紀子さん)

- みんなの夏至祭は、日常とは全然違う空間なのがすごく良くて、毎回楽しみにしています。自分の山はないけれど、植物を飾ることで祝えることがすごく嬉しい。

- 季節は、家の外で移り変わるものという感覚がずっとあった。部屋の中に「夏至飾り」をすることで、植物が色を落としていく様子を日々眺めるようになったり、外を歩きながら、夏至に向かって、若葉の色が深く濃くなるのを感じられるようにもなった。自然を見る目や感じる心が大きく揺れるようになってきた。

2019年の金沢同時開催、その後、少しずつ参加者の暮らしにも..

- みんなの夏至祭は、素敵な方たちがたくさんいらしている。それぞれの想いや大事にしていることについて話を聞くと、これまでは見過ごしてきたようなものやことにも、足を止めるようになった。

- 山に行って歩いても、あまり香りは体に入ってこないけれど、夏至祭の空間で初めて、植物のある空気や香りに癒しを感じて、毎年のように参加してます。コロナ禍の時は、取り寄せて自宅を飾ったのもいい経験だったし、みんなでかたちを作っていくのもすごく楽しい。

- 毎回、1つ以上の植物を知って、植物との距離が近くなる感覚がある。あと、初回から、足の裏や手のひらで触れた植物の感触や香り、朗読やクリスタルボウルの音、キャンドルの光と葉の色など、全て五感で覚えてるのが、他のイベントにはない魅力だと感じている。

- 他の季節の行事と同じように、毎年夏至になると「夏至飾り」をやることがしっくりくるようになった。夏至祭に参加することで、普段やらないことにチャレンジしてきて、自分も育ててもらった感じがある。

- 虫や動物はすごい好きだけど、実は植物にはいまいち興味がもてなかった(笑)。でもここ数年で興味が出てきて、多摩川の雑草を本で調べたり、里山ユニット木の名前や花の時期を1つ1つ覚えてきている。それが夏至祭とともにシンクロしていてすごくいい。

- クリスタルボウルのオンラインで配信。夏至祭に背中を押されてやってみたことが、世界が広がるくらいの経験として残っている。

オンライン配信では聞こえていない部分の音も、過去の記憶が補うようにして、自分のいる場所で広がっていった、というようなことは、想像もしなかったことだった。夏至祭は関わる一人一人にとって、嗅覚や視覚などの感覚が広がり深まる機会だったんだなと、自分のことも含めて思い返しました。(山本コヲジさん)

終わりに

本当にたくさんの人に支えられてきた10年でした。

10年前「みんなの夏至祭」を思いついた理由は、森に行けない人たちに"森"を届けたいと願ったからでした。

年を取ったり、怪我をしたり、もう本当に森に行けない人たちにも、どうにかして、森のあの匂いや風や、あの光を感じられるような、空間を届けられないかなと、いまもよく思います。

人は、いのちが閉じてゆくとき、会いたい人、やりたかったこと、それらと折り合いがついて、最後に残る欲は、自然を感じることだ、という話しを聞いたことがあります。

都市で生活していると、森から遠のいてしまうけれど、自然と自分のいのちが繋がっていることや、都市の空間の中でもこうしてできること、これからもみんなで伝えていきたいと思っています。

今回、皆さんから、夏至祭をきっかけにして、出会いや学びがあったり、自然に対する気付きがあったとうかがって、どの言葉もすべて、宝ものになりました。

今日、そして10年、どうもありがとうございました!

今年も、司会進行は、森を祝う「みんなの夏至祭」呼びかけ人代表/私の森.jp編集長の赤池円が務めさせていただきました。

森を祝う「みんなの夏至祭」をきっかけに、森林や林業に関心を持ち、自然への関心と感謝を暮らしに飾って表現する習慣がひろがるといいなと願っています。

森を祝う「みんなの夏至祭」2025

日時:2025年 6月21日(土)

第一部 14:00~17:00「夏至飾りワークショップ」

- 全身で植物と戯れる時間

第二部 18:00~21:00「夏至祭パーティ」

- 写真で振り返る「みんなの夏至祭」の10年

- 朗読「妄想森ツアー」

- 1人1植物TALK

- 夏至祭の思い出TALK

主催:私の森.jp編集部/グラム・デザイン

Special Thanks

熊崎惣太さん(杉玉の高林)

https://sugidama-takabayashi.com/

藤木卓さん(MINAMO)

須山実さん・佐喜世さん(エクリ・木林文庫)

山本コヲジさん(響きもの・オフィスカレイド)

砂山亜紀子さん(もりラバー林業女子会@石川)

https://www.facebook.com/morilover2013/

EASE

5✕緑

◎私の森.jp編集部&グラム・デザインのメンバー(敬称略)

嵯峨創平/上原健/大和田瑞穂/高階經啓(朗読も)

小森洋昌/多田知子/森居由利子/杉田直子/斉藤貴志/上田亜紀子

赤池円(司会進行)

他にもこれまで多くを助けてくださった関係者、参加者の皆さまに感謝申し上げます。本当にありがとうございます。

facebookグループにも当日の様子を載せています。

ぜひ、いいねしていただけたら嬉しいです♪

https://www.facebook.com/morigeshi/