12月も末のクリスマスの頃、森の縁を歩いていると枯れ草で何かが動きました。鳥以外動く生き物を眼にすることがほとんどないこの時期になんでしょう。茎に小さな瘤のようなものがついています。どうもクモのようです。たまたまアブか何かが近寄ってきたのでしょう。パッと足を出した瞬間をタイミング良く見ることができたので何かいると気がつきましたが、じっとしていれば本当にただの瘤、その擬態の技には脱帽するしかありません。何枚か写真を撮ったあと、そっと触ると自らぽとりと茎から落ちて枯れ草の中に潜ってしまいました。

英語にはArachnophobia(クモの恐怖症)という単語まであるそうで、クモはどう贔屓目にみても好かれているとは言えない存在ですが、食う・食われるという生き物つながりにおいては欠かせない存在です。私がクモ贔屓だからというだけでなく、客観的にみてもクモは、自然観察の対象としてなかなか得がたい存在です。最初から敬遠せずに、この興味深い生き物に目を向けてもらいたいと思います。クモという生き物は、

- いろんな環境に生息しているのでどこでもみつかる

- いろんな生存スタイルがある。よって色や形も網もバラエティに富んでいる

- 顕微鏡を使わなくても肉眼、またはルーペで種類が分かる大きさ

- 飛ばない。だから捕まえなくてもじっくり見られるし、写真も撮りやすい。

というありがたい特徴があります。逆にだめなところは・・・特に思いつきません。ときどき、藪を抜けようとするとクモの網が顔や頭にべったりと絡まることがあって、不快といえば不快ですが、たいしたことはありません。

それでも「クモはどうも…」という方が多いかと思いますが、勇気を出して一度クモの観察会に参加してみるのもいいかもしれません。ただし植物観察会やバードウォッチングとはかなり雰囲気が違うのでそのつもりで。丹念にあちこちクモを探していくクモの観察会では20m進むのに1時間!なんてこともままありますから。それだけあらゆる空間にクモがいるということです。花や葉っぱの表にも裏にも、木の幹にも、土壌中や枝先にも空中にもどこにでも。

いろんな環境に適応しているということは、クモの暮らしぶりもいろいろということですが、大まかには「造網性」「徘徊性」「地中性」の三つのタイプがあります。多くの人はクモと言えば造網性のクモ、例えばコガネグモやオニグモの仲間、ジョロウグモなどが、網でじっと獲物がかかるのを待ち伏せしている姿を思い起こすようです。確かに、工夫を凝らした網を造りそこでじっと待ち伏せしている種は多いのですが、ハエトリグモやハナグモなど網をもたない徘徊性タイプもたくさんいて、皆が思っているより網を張らないクモは多いものです。地中性タイプの代表はジグモですね。

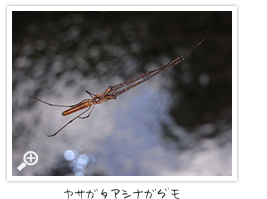

造網性のクモが造った網自体、形がまたいろいろで、その造形の見事さ、造り方の巧みさもたいへん興味深いものがありますが、網を張らない徘徊性や地中性のクモも、クモはみな、お尻にある糸疣から常に一本の糸を出していて、クモと糸は切っても切れない関係があるのです。冒頭のクモのように天敵が近づいて網や枝から落ちても大丈夫、糸を瞬時に操って自らダメージを受けることなく逃げてしまいます。まさしく命綱、糸を操ることにかけてはすべてのクモが名人と言っていいでしょう。

そしてからだの大きさがそこそこ大きくて、ジャンプはしても飛んでいってしまうことはないので、ルーペがひとつあれば一種一種の特徴、名前を同定するための手掛かり、いわゆる同定ポイントを観察することもできます。もちろん種類がわかるようになるには、かなり勉強が必要ですが、最初のハードルはそんなに高くありません。

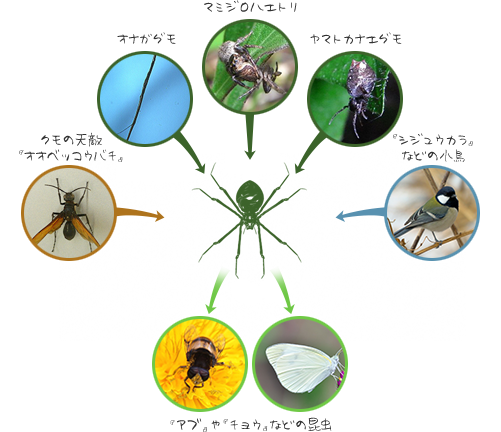

クモの姿が目立つようになるのはやはり暖かくなってから。ゴールデンウィーク近くになってアオオニグモやネコハエトリを見かけるようになるとクモが一気に目に付くようになります。獲物となるアブやチョウなど、昆虫が活発に動き出しますからね。 実際、虫が活発に活動する季節になると、クモにがっちりとくわえこまれたアブなどをよく見ます。これぞ食物連鎖!ただしクモは獲物を頭からばりばり、むしゃむしゃ食べるわけではありません。獲物に消化液を注入して液体を吸い込むのがクモの流儀、ですからクモの餌食になった虫はスカスカ、空っぽです。

一方、他の生き物の獲物になったクモもよくみかけます。これも食物連鎖!すなわちクモはいろんな生き物を食べ、いろんなものに食べられる、食物連鎖の交差点にいる生き物なのです。そんなクモの天敵といえばベッコウバチ。麻酔を打ちこまれ巣穴に運ばれるクモの姿を見かけることがあります。狩られたクモは生きながら幼虫の餌になる運命です。そして小鳥もきっとクモが大好物です。シジュウカラなんてきっとクモをたくさん捕まえていると思います。昆虫よりも体が柔らかいクモは、捕食者にとって食べやすい餌なんだと思います。 そしてクモにとって恐ろしい敵はやっぱりクモだったりします。松の葉そっくりのオナガグモはクモを専門に食べるクモとして知られていますし、ヤマトカナエグモは他のクモの網に侵入してその主(あるじ)を食べてしまう恐ろしい習性をもっています。クモ専門というわけではなくてもクモがクモに捕まっているという場面はよく見かけます。特にマミジロハエトリの雌はよく他のハエトリグモを押さえ込んでいます。その堂々とした姿はひょっとしたら最強の刺客かも。