僕は東京の下町、人形町で育ちました。近くに芸者町があって三味線や踊りを見聞きしたりと、日本的な文化に囲まれていました。母の実家が柴又で、近くの水元公園などに行くとちょっと緑があったけれど、身近に「森」と言えるものはほとんどありませんでしたね。

ふだん都会に居た分、遠足や旅行で自然に触れるのが新鮮でした。両親につれていってもらった伊豆、妙義山、千葉の鋸山、富士山……。とりわけ小学校低学年で妙義山に登った記憶は鮮明です。なにしろそこに「大地が立った」ように山があるわけですから、すごいなあと思ったし、切り立った岩場をチェーンで登った時の恐怖感も覚えています。映画の『ロード・オブ・ザ・リング』に出てくる山を観たとき急に思い出が蘇ったんだけど、妙義山って、なんかシルエットが怖いんですよね(笑)。木曽の赤沢みたいに優しい森とか山ではなく、つらくてこわくて、試される場という印象。親が「人生ってこういうものだ」と教えようとしたのかな。

妙義山。群馬県甘楽郡下仁田町・富岡市・安中市の境界に位置する日本三大奇勝の一つとされる山

日芸の写真学科の学生になって、最初のうちは周囲の勢いにちょっと引いてしまい、何となくぶらぶらしていたら、同級の女の子が心配してバイトを紹介してくれて。それがきっかけで山村雅昭(故人)さんという写真家の助手のバイトをすることになりました。山村さんは当時、森や花など季節ごとに植物を撮っていて、撮影しながら植物と話をする個性的な先生でした。「ああ、植物と会話しているからこういう写真が撮れるんだな」と感じるような、すごく不思議な写真で、森や植物には魔物がいるのかなと思わせる、一種独特な撮り方をされていました。

僕は写真家になってから、乗鞍のような山でファッションを撮るといった仕事もよくありましたが、森や植物との出会いは、いま思えばあの学生時代だったかもしれません。

写真家は、ファインダーを通してしか対象を見ていないことがあリます。体感は360度開いているのに眼だけに集中しているから、その瞬間に自分が何を感じて何を見たのか、後でわからないこともあるんです。僕は、しっかり絵づくりをするという仕事を重ねてきた30代はじめに、そういうファインダーで見るものと皮膚感覚の差異を少なくしようと思うようになりました。ちゃんと自分の裸眼で見て、脳みそや肌で感じた写真を撮ろうと。

南方熊楠の世界と出会ったのもその頃です。熊野の森で膨大な植物を採集し、那智の山にこもって並外れた研究を成し、博識で自然保護運動などもして、全然違う宇宙が見えている。「そんな熊楠を育てた熊野ってどんなところだろう?」との想いから熊野を撮り始め、那智や玉置神社、奥熊野の修行場まで20kmのけもの道へ分け入ったりもしました

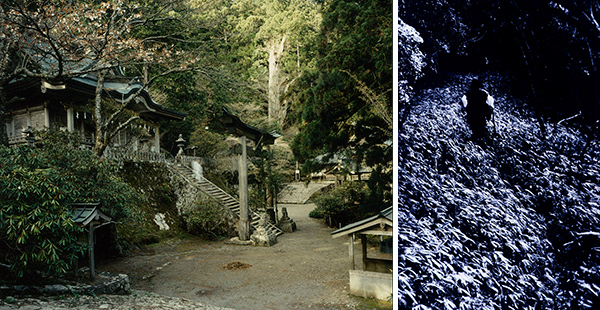

玉置神社の樹齢3千年とも言われる神代杉

気づくと僕は、完全に皮膚感覚で写真を撮っていました。自分が自然と同化して、五感で捉えたまま、感じたままにシャッターを切る。ある意味、制御がきかないところもありましたが、その感覚は熊野で培われたんだと思います。あの皮膚を圧迫して来るように密度の濃い空気、ときに重たい気配のある森で。

そして、偶然ある瞬間、言葉を超えた何かに出会ったりもしました。そこに宿っていそうな、何かに。

熊野でのこの体験は、その後、伊勢神宮を撮るときにも活かされたと思います。ファインダーの中で良い絵をつくることと、皮膚感覚や五感で捉えたものを写真にすること、そのバランスがコントロールできるようになり、五感と写真との融合ができるようになった気がしています。

その後、熊野三山の写真展や、僕の赤外線写真の技術など、いろいろなことでご縁があって、「第62回神宮式年遷宮」(2013年)を撮ってみませんかとお話があり、2005年春の「山口祭」から伊勢神宮を追い続けることになりました。2000年という長い歳月を経て、いまなお息づく「神話」を撮ろうと決意して。

神宮第二宮域林のヒノキ。御用材として、植えてから200年後を見通して育てている。

僕自身、子どもの頃から日本の文化に興味があったし、八百万の、いろんなところに神が宿るという自然信仰にも共感を覚え、熊野での体験も自分を培ったと思います。そのうえで、伊勢神宮の何がすごいって、200回以上通ってわかったことがあります。

人間の暮らしの根本にある衣食住をきちんと守るために、森を大切に手入れして、きれいな水を生んで、それが田畑を潤して「命の根」である稲や野菜を育て、海に流れ込んで栄養豊富な漁場をつくり、また水蒸気になって雨を降らせる。そういう循環・再生の中で自給自足を行い、暮らしを営み、自然の恩恵に感謝する。そのことを伊勢神宮は、1500年に渡って守り続けて来て、さらに未来へと永遠に伝え継ごうとしている、ということなんです。

それは本当に素晴らしいことであると同時に、日本の暮らしと心の「原型」でもあると気づきました。もともとは日本中が地産地消、自給自足が当たり前だったのに、いつの間にかそういう暮らしを忘れてしまった。その結果、森は荒れ果て、自然に対する畏敬の気持ちも失われ、何となく不安な時代になっている。だからこそいま、伊勢神宮の叡智を知ることで、僕らは自信を取り戻すことができるのではないかと……。

そんな風に思いながら写真を撮り続けていたら、「映画をつくらないか」という話を頂きました。遷御の儀の1年ほど前のことです。映像で表現するならば、「伊勢神宮と森」をテーマにしよう、その中で伊勢神宮の神髄を探り、日本の暮らしと心の原型を伝えたいと、僕は思いました。

まず初めに、伊勢の御山を守っている倉田克彦さんと、木曽の御杣山をしきっている池田聡寿さん、この2人に会いに行きました。それを皮切りに、白神山地に宮脇昭さんを訪ね、気仙沼で畠山重篤さんと植樹をし、という風に伊勢の森から日本中の森を点と点で結んで行きました。4Kカメラを手にした僕と最小限のスタッフとで深山に分け入り、海辺で語り、出会った12人の賢人の言葉に感動し……。そうやって自然の営みと智恵の言葉を紡いで、全国各地へ旅をした記録が『うみやまあひだ』というドキュメンタリー映画になりました。これは、10年間伊勢神宮を追い続けた僕の写真家としての集大成でもあり、映画監督としては初めて世に問う作品です。

この『うみやまあひだ』の中で、映画監督の北野武さんがこう語っています。「伊勢神宮は自然がデザインしたんじゃないか。自然がつくった森に人間がうまく共存できるような、一番いいかたちをつくろうとしたのだろう」と。

また、「宗教的な空間と森のつながりが、日本ほど強いところはない。森のある特定の場所に人々の気持ちが集まっていくというような、自然環境の中に気持ちの密度みたいなことを感じるのは日本だけ」と、建築家の隈研吾さんは話しています。

2人の言葉、僕も大いに共感します。映画のタイトルを考えて最初に浮かんだのが、「森という名の神、神という名の光」でした。伊勢の森に対して感じていることが言葉になったのです。

たぶん伊勢神宮の一番はじめは、この森を祀りたいという想いであって、それを形にしたのが「唯一神明造」のような気がしてならないんです。森に対する畏敬や感謝の念が具象化し、一つの記号とかメッセージとして神宮をつくった。だから、あんなにシンプルで美しい社殿を建てた。森にお参りする一つの入口が唯一神明造であったのだと、僕には見えますね。

映画「うみやまあひだ」

宮澤正明赤外写真集1979‐1999について

24歳の時、赤外線フィルムをフォト・アートに使用した「夢十夜」が、写真界のアカデミー賞とも称される第1回ICP(国際写真センター)新人賞を受賞。以後20年にわたり撮り続けた赤外線写真作品が1冊の本にまとめられている。宮澤氏の赤外線写真作品は、氏が伊勢神宮を撮影するきっかけとなった。

※写真(左)は、夢十夜シリーズ 第二夜/失楽園より

その他の作品も、オフィシャルサイトでご覧いただけます。

宮澤正明(みやざわ まさあき)

写真家、『うみやまあひだ』映画監督

1960年、東京生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業。1985 年に赤外線フィルムを使用した処女作「夢十夜」でニューヨーク ICP インフィニティアワード新人賞受賞。帰国後、ファッション・広告の分野に活動の領域を広げる。2005年第 62 回神宮式年遷宮の正式な撮影許諾を受け「現代に生きる神話」をテーマに撮影を開始、2013年10 月に行われた遷御の儀までの間に 6 万点に及ぶ作品を奉納する。近書に、写真集『浄闇』(小学館)、『遷宮』(エイ出版社)。